真っ赤な鎧を着た深海魚ヒゲキホウボウを食べる

最近、沼津の深海底引き網漁船に乗せていただく機会が2月に一度ほどあり、先日も電車とバスを使って行ってきた。いつもは標本用に魚を確保することが多いが、たまには食べてみようということで、今回、ヒゲキホウボウという深海魚を食用として持ち帰ってみた。なぜ数ある魚のうちからヒゲキホウボウを選んだのかと言うと見た目が美味しそうだったからである。

ホウボウ科ではない

持ち帰った魚たちの一部。お馴染みのメンツが多い。

ヒゲキホウボウはキホウボウ科ヒゲキホウボウ属する深海性の魚類、キホウボウ科の中では中型種だ。名前に”ホウボウ”と付くものの私たちに馴染み深いホウボウ科のホウボウと別のグループに属する。どちらのグループとも体色が赤色系統で似た印象があるが、キホウボウ科はホウボウ科と異なり体が鱗ではなく固い骨板で被われることや、下顎に髭を持つことから簡単に区別することができる。

新鮮なヒゲキホウボウは赤みが強くて綺麗。こう見えて結構デリケート。

また、キホウボウ科とホウボウ科は胸鰭の下部が遊離する点で共通するが、ホウボウ科は遊離軟条が3本なのに対してキホウボウ科は2本である点で異なる。他にもホウボウ科の魚は浅海域で見られる種もいるが、キホウボウ科は主に深場で見られる種がほとんどである。ヒゲキホウボウも例外ではなく水深190m~760mの砂泥底に生息する。

本種はキホウボウと並び深海底引き網ではよく見られる普通種。数こそは多いものの食用になることはほとんどなく、小売店はおろか市場にでることも稀だ。しかし、近年、深海魚が流行しているので一部地域では流通しているかもしれない。実際、キホウボウやモヨウキホウボウは小売店で売られている地域がある。

似た種が多いので注意

キホウボウ科の魚は世界中の深海に生息し6属47種が有効種とされていますが、日本からはなんと20種ものキホウボウ科が記録されてる。特にヒゲキホウボウ属は豊富で有効種すべてが日本から記録されているのだから驚きだ。キホウボウ科の魚類は似た色彩・形の種が多く同定がやや難しいが、今回のヒゲキホウボウは比較的優しく他のキホウボウ科と容易に区別することができる。

キホウボウ科の魚はほぼ頭部だけで日本産は同定できる程、頭部に情報が集中した魚である。まず、注目したいのは前鰓蓋骨に顕著な棘があるかどうか、これがあることによってキホウボウ属の魚とは区別することが可能だ。次に注目したいのがキホウボウ科を特徴付ける形質の1つである吻突起。ヒゲキホウボウは吻突起が大きな正三角形であることが特徴で、一部のキホウボウ科を除きこの形質だけで識別できてしまう。同属のナンヨウキホウボウは本種に似た吻突起を持つものの形が二等辺三角形であることで本種と区別することができる。

他にも下唇と下顎にある髭の数と一番長い髭の分枝数も同定に使うことができる。ヒゲキホウボウは”髭”キホウボウと呼ばれるだけあって(詳しい由来は知りませんが)髭の数が同属他種よりも多い傾向があります。下顎の髭は通常3対と決して多くはないが、下唇の髭が通常6~8(通常7)であること、一番長い髭(下唇の一番外側の髭)の分枝数は22~39とかなり多めであることからナンヨウキホウボウを除く同属他種と区別することが可能だ。

ヒゲキホウボウを食べる

この魚を食べる機会はなかなかレアかもしれない。前日に漁獲されたばかりの生鮮個体なのでどんな料理でも美味しそうである。捌き方であるが、いきなりから包丁を使うとやりにくいのでキッチンバサミであらかじめ切れ目を入れておくと三枚に卸しやすい。三枚に卸せたら包丁で皮を剥く。この時、骨板のトゲトゲで手をケガしないように注意が必要だ。

お刺身

今朝、獲れたばかりの超新鮮個体なのでまずは刺身でいただく。先程の三枚に卸したものを適当に切れば完成だ。綺麗な白身で皮目に脂のようなものが見られる。

見た感じはかなり期待できそうだが、いざ食べてみると思いの外あっさりしており旨味は強くはない。身の質感はホウボウ科の魚と比較してやや硬めである。ただし、決して不味いわけではなく少し物足りないといった感じだ。

さらに、一番長い髭を生で食べてみたのだが、これがつぶ貝のような味がして非常にうまい。髭であればどの魚でもよいという訳ではない。例えば同じくキホウボウ科に属するキホウボウは本種と並んで底引き網でよく見られる種であるが髭が貧相であり、味はともかく食べ応えが乏しいだろう。その点、ヒゲキホウボウの髭は太くてたくましいので、味も触感も十分に楽しむことができる。ヒゲキホウボウの髭をたくさん集めて珍味とすることもできるかもしれない。さらに、キホウボウ科にはヒゲキホウボウを凌駕するとんでもない髭を持つ種がいくつか存在する。しかし、それらは珍種・稀種なので手に入れても種の標徴である髭を食べることは叶わないだろう。

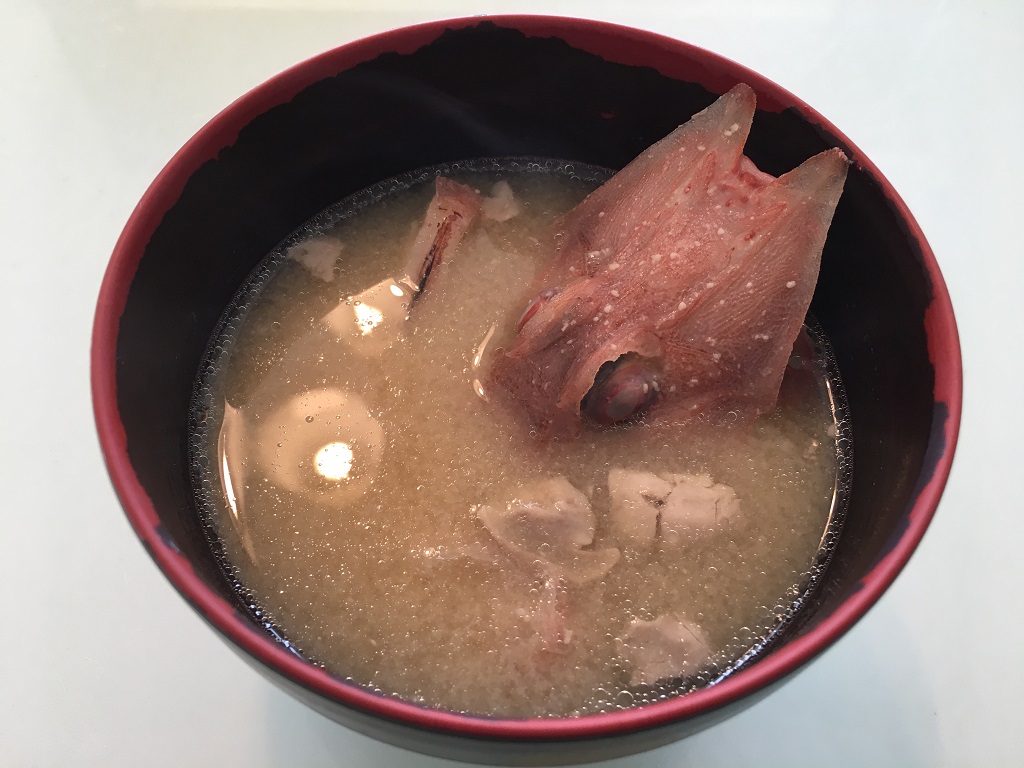

汁物

赤くて硬い魚から旨い出汁が出ないはずがないということで汁物にした。頭部・肝臓・肉すべてを使用したものでなかなかいい出汁が出ている。吻突起の間から汁を飲むと特にうまい。

ヒゲキホウボウは深海底引き網船に乗れば必ずと言ってよい程の普通種だ。もし見かけたらぜひ食べてみてほしい。最近では深海魚のネット販売も充実しているのでそういったサービスを利用すれば容易に手に入るのではないかと思う。ただし、深海魚は鮮度の落ちが早いので食用にするのであれば鮮度管理に注意しよう。