ハオコゼを唐揚げにして食べる

自分の勝手なイメージではあるが、毒のある魚は美味しい気がする。有名な毒魚といえばゴンズイ、ハオコゼ、アイゴの3種だろう。中でも今回は入手が容易なハオコゼを食べてみた。

ハオコゼとは

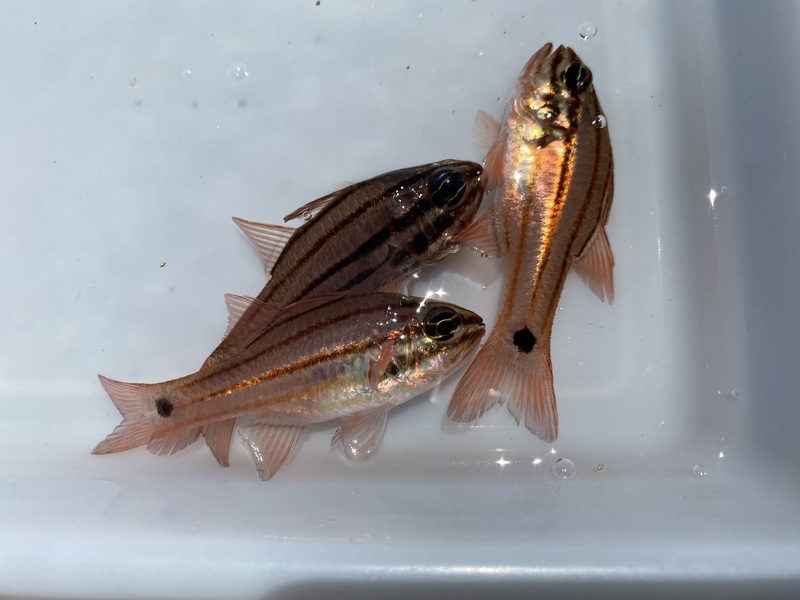

ハオコゼは国内では青森県から九州の浅海に広く分布し、底引き網や釣りでよく漁獲される小型種である。本種の背鰭の棘条は毒があり刺されるとかなり痛む。

標準和名にオコゼと付くがオニオコゼとは別のグループに属する魚であり、ハオコゼはハオコゼ科に属するのに対してオニオコゼはオニオコゼ科に属する。2022年10月11日現在、日本のハオコゼ科には11種が含まれるが、本種はその中でも最も普通に見られる種である。ちなみにハオコゼ科はヤマヒメを除けば小型種が大半である。

簡単に釣れる

ハオコゼは釣り人ならば一度は釣ったことがある魚、言い換えれば簡単に釣れる魚なのだ。餌はイソメでもオキアミでもなんでもいい、岸際に落としてあとはひたすら待つだけでよい。また、釣りが面倒な場合は岸壁に張り付いてるものを簡単に掬うことができる。

仕掛けを落として数分、標準サイズのハオコゼが釣れた。正直、たも網で掬ったほうが早いかもしれない。口が小さいので針が外しづらいが変に触ると背鰭の毒棘にやられるので、ハリスごと切ってしまったほうがいい。

入れ食いとまでは言わないが数分おきに釣れる。もしこれがオニオコゼだったらどんなに嬉しいことか。しかしこれはハオコゼだからできることを忘れてはならない。

体を食べる魚

ハオコゼは小型の魚で大きくてもせいぜい10cmくらいにしかならないので、刺身にしても身があまりとれないので持って帰ったハオコゼはそのまま油に投げ込んでやった。

元々小さな魚なだけあって揚げると一口サイズになってしまった。でもこれはこれでスナックみたいでいいかも。カラッと揚がった顔や各鰭はガリッボリッといった感じで香ばしくてより旨い。

安全面を考慮すると背鰭は落としたほうが良かったかもしれないが、個人的には鰭は落とさないほうがうまいと思った。また鰭の毒も過熱によってうまく無毒化したようだ。

ハオコゼは小さな魚なので、鰭を落とすとなるとどうしてもチマチマした作業になってしまう。となるとウッカリ鰭に触れてしまうというリスクも高くなる。なので、どうせ加熱するならばあえて鰭を落とさないほうが安全だろう。